摘自:李世佳:卫方济和1711年在布拉格出版的儒家经典拉丁语翻译>>>

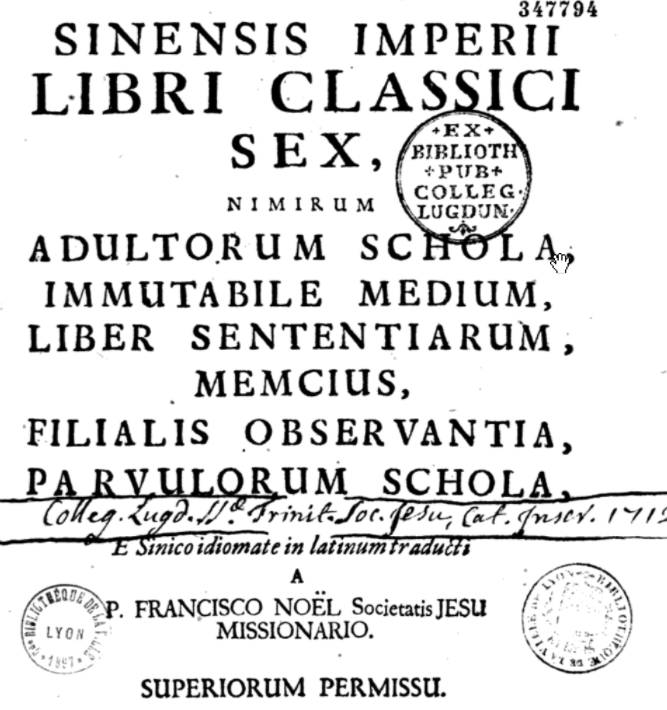

如前所述,《中国哲学三论》是一本相当深奥的著作,并在许多方面超越了耶稣会前辈的同类著述。然而,从汉学的角度来讲,《中华帝国六经》(即《大学》《中庸》《论语》《孟子》《孝经》和《小学》)才是卫方济为中国研究做出的最重要的贡献。如果说早期耶稣会士的儒家经典翻译以《中国哲学家孔子》为最高成就,《中华帝国六经》却并非基于其上而完成,可以说是一部全新的译作,并收入首次被译为欧洲语言的《孟子》《孝经》和朱熹的《小学》。

在《中华帝国六经》中,虽然卫方济将朱熹的《四书集注》的序言置于四书文本之前,但他也参考和使用了其他文献。在这个译本中,译文与原文一样,被分成短小章节,并加以编号。评注被置于正文章节之后,通常还会附上注释者的名字。许多译文前都有大段意译,有时后面也会有一些简短解释,以帮助理解。

与《中国哲学家孔子》中的译文不同,《中华帝国六经》中几乎没有或很少嵌入基督教话语。卫方济的译作看上去像是一种以学术方式呈现古代典籍的认真尝试,或许他在刻意与半个世纪前翻译和编写《中国哲学家孔子》的耶稣会士们拉开距离。

虽然卫方济在1711年完成了6部儒家经典的拉丁文翻译,但他的译本却被罗马和德国当局禁止出版。由于杜赫德在《中华帝国全志》中对其译作的赏识与推崇,在17、18世纪时,卫方济在诸如莱布尼茨和沃尔夫(Christian Wolff ,1679

—1754)等德国学者中产生了巨大的影响。杜赫德不仅采用了卫方济的“四书”译本,而且还对自己认为是中国古代经典主要构成的儒家“五经”中的每一部都做了归纳和评注。

《中华帝国六经》的翻译相对自由。卫方济在序言中解释道,他希望这个译本所呈现的“不是中国人写下的东西,而是他们真正想要表达的东西”。卫方济使用的底本显然来自朱熹,因为他的译本均收录了朱熹所撰序言,但他采用的诠释方式却是欧洲式和经院式的,而这种方式已被此前诸多来华传教士所采用。

卫方济翻译的《中庸》开篇就是一个很好的例子。原文如下:“天命之谓性;率性之谓道;修道之谓教。90年前,当艾儒略(GiulioAleni, SJ或Alenio,1582—1649)在福州一家书院中被问及对这段文字的评注时,他的解释如下:“天的法则被称作自然天性。遵循这个法则被称为道或自然律。将这种自然律详述并整理出来,则被称为实在法则。”卫方济的阐释虽没有这么明显的倾向性,但仍明显地含有经院哲学的气息:“天的法则即是天性本身;这种天性倾向于以得体之道行事;这种生活方式才合乎恰当的生活准则,或者说是合宜的生存箴言。”

书籍下载:Google Books

评论